- হোম

- শেষ সময়ের সাথী

আপডেটঃ ২০২৫-০৪-০৪ ০০:১২:৪৭

শেষ সময়ের সাথী

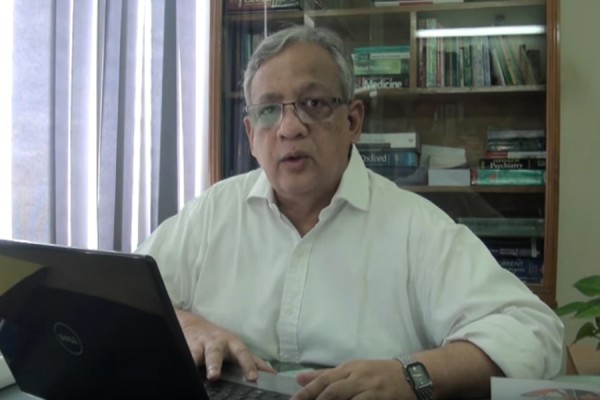

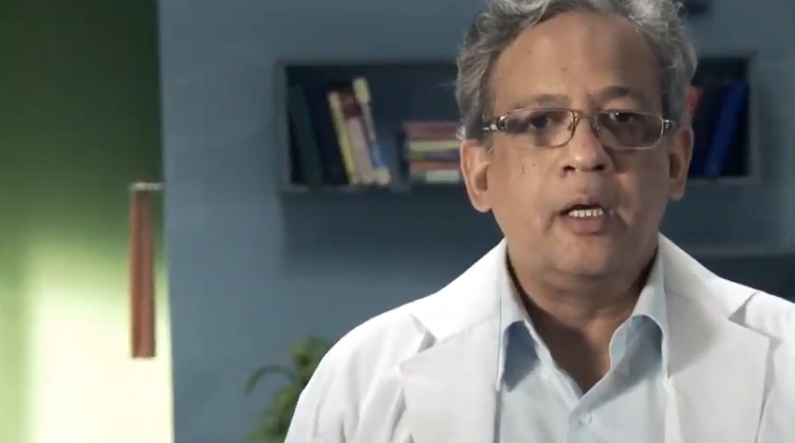

ডা. নিজামউদ্দিন আহমদ

ছেলেবেলা থেকেই আগ্রহ ছিল চিকিৎসক হওয়ার। যদিও মায়ের অনাগ্রহে আরেকটি শখ পাইলট হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে তার পড়াশোনা। বিভিন্ন কাজের জায়গা ঘুরে দায়িত্ব পান সে সময়ের পিজি হসপিটাল, বর্তমান শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়- বিএসএমএমইউ-এর এনেসথেসিয়া বিভাগে। এই বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন, এমডি, এফসিপিএস করেন। চার বছর ইনসেনটিভ কেয়ার ইউনিটের কনসালটেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিষয়ক একটি বই পান এক বিদেশি বন্ধুর কাছ থেকে। বিষয়টি সম্পর্কে তার আগে ধারণা ছিল না। সেই বন্ধু তাকে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে অভিজ্ঞ কয়েকজনকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই ঘটনা তার জীবন চিন্তা বদলে দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি কেরালায় ছয় সপ্তাহের একটি কোর্স করেন ২০০৫ সালে। সেই শুরু। তারপর থেকে তার ধ্যান জ্ঞান হয়ে পড়ে প্যালিয়েটিভ কেয়ার। আরোগ্য অযোগ্য মরণঘাতী রোগাক্রান্ত মানুষ, যার পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু- সেই মানুষটির সেবা, যত্ন করাই হলো প্যালিয়েটিভ কেয়ার। ডা. নিজামউদ্দিন-এর উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট। যা বর্তমানে সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগে পরিণত হয়ে। তিনি এই বিভাগের প্রথম অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান । পাশাপাশি প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ (পিসিএসবি) নামে যে সামাজিক সংগঠনটি গড়ে উঠেছে তার উদ্যোক্তা তিনি। বান্দরবানের লামায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন পরিচালিত হসপিটাল ‘শাফিয়ান’-এ প্যালিয়েটিভ কেয়ার ওয়ার্ডের যে কার্যক্রম তার নামকরণ হয়েছে ডা. নিজামউদ্দিন আহমদের নামে। ‘মমতাময় নারায়ণগঞ্জ’, ‘মমতাময় কড়াইল’ সহ বিভিন্ন এলাকায় প্যালিয়েটিভ কেয়ার সুবিধা পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ করছেন ডা. নিজামউদ্দিন আহমদ। স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে ডা. নিজামউদ্দিন -এর সংসার। বিপরীত স্রোত সম্পাদক মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামানের সঙ্গে আলাপচারিতার উঠে এসেছে জীবন ও কাজ নিয়ে নিয়ে তার ভাবনার কথা।

আমি যখন পেছন ফিরে তাকাই তখন আমার ছেলেবেলার পরিবারের সঙ্গে আমার এখনকার পরিবারের মূল্যবোধ, ভালো লাগা, আনন্দ সব কিছুতেই বেশ অনেকটা পার্থক্য খুঁজে পাই। সেই দিনগুলোর কথা মনে করতেই বেশি আনন্দ পাই। আমার বাবা সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। মা, ছয় বোন এবং আমি এক ভাই। তখন হয়তো সপ্তাহে একদিন মাংস রান্না হতো, কখনো তাও নয়। বাবা যেদিন বেতন পেতেন সেদিন জিলাপি বা অন্য কিছু নিয়ে আসতেন। তখন চিন্তায় থাকতাম কীভাবে একটি জিলাপি একটু বেশি পাওয়া যায়! তখন আমাদের অনেক কিছুই ছিল না। কিন্তু আনন্দ ছিল।

আমার বাবা একজন সাধারণ সৎ মানুষ ছিলেন। তখন বিষয়টি আমাদের কাছে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। কারণ বাবা সৎ থাকবেন এবং সে জন্য আমাদের কিছুটা অভাব থাকবে, কিছু আনন্দ থাকবে- বিষয়টি আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক ছিল। মনে আছে, একবার আমার বাবা ঢাকায় এসে গুলিস্তানে চৌ চিন চো-তে চায়নিজ খবার খেয়ে গিয়েছিলেন। সেটা আমাদের পরিবারে আলোচনার বিষয় ছিল। এখন আমার মেয়েদের যখন চায়নিজ খাবারের কথা বলি তারা যেতে আর আগ্রহী হয় না। কারণ এটা তাদের কাছে সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এখন সমাজে এতো কিছু ঘটছে যেখানে আমরা প্রতিবাদও করি না, আবার ভালো মতন আনন্দও করতে পারি না। কোথাও যেন গুণগত পার্থক্য আছে। এখনো হয়তো সব ঠিক আছে। কিন্তু তখন এতো মানসিক চাপ ছিল না। মূল্যবোধ ভিন্ন ছিল। কাজের জন্য ছুটোছুটি ছিল না। কোথায় যেন একটা স্বস্তি ছিল। হয়তো তখন অর্থ কম ছিল। মানবিক মূল্যবোধ ও মানবিক সম্পর্কের জায়গাটিতে কেমন যেন একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে মানবিক বিষয়টি আবার প্রধান হয়ে ওঠে। ভারতের কেরালায় ছয় সপ্তাহের কোর্স করতে গিয়ে গভীর পরিচয় ঘটে ইনস্টিটিউট অফ প্যালিয়েটিভ মেডিসিনের ডিরেক্টর সুরেশ কুমারের সঙ্গে। সেখানে প্রথমে আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারেন নি। কারণ এভাবে কেউ কখনো কথা বলেন নি, কেউ কখনো ভাবতে বলেন নি!

কেরালায় প্যালিয়েটিভ কেয়ার একটি সামজিক আন্দোলন হিসাবে শুরু হয় ১৯৮৫ সালে। এর অন্যতম উদ্যোক্তা ড. সুরেশ কুমার। তিনি সামাজিক আন্দোলন হিসাবে এই ধারণাটিকে দাঁড় করালেন। যা এখন ‘কেরালা মডেল’ হিসাবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত। তিনি শুরুতে স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করে তাদের মাধ্যমে কাজটি করতে চাইলেন। তিনি বললেন এটি একটি সামাজিক সমস্যা। সমাজ এই সমস্যার দায়িত্ব নেবে। চিকিৎসক এবং নার্সরা এর চিকিৎসার ভাগটি দেখবেন। স্বেচ্ছাসেবকরা দেখবেন রোগীদের কী প্রয়োজন। তার কি অর্থ সংকট। না সঙ্গীর সংকট। কেরালার বিভিন্ন জায়গায় দুশো আড়াইশ ক্লাবের মতো করে তারা কাজ করেন যেখানে সাধারণ মানুষ বিষয়টি বোঝে, লালন করে এবং এগিয়ে নিয়ে যায়।

যারা এই ধারণার জন্ম দিয়েছেন তারা সব সময় বলেন, একটি মমতাময় নগরের কথা যেখানে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের সেবায় সবাই দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসবে। এর মৌলিক নীতিমালা মেনে চলবে। বিষয়টি দৈনন্দিন কাজের অংশ। এখানে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন ততোটা জরুরি নয়।

২০০৫-এ আমি দেশে ফিরে আসার পর যখন মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের স্বজনদের প্রতি আমার সহকর্মীদের বলতে শুনতাম, ‘আর কিছু করার নেই, বাড়ি নিয়ে যান’, তখন আমার মধ্যে কাজ করতো আরো অনেক কিছু আসলে করার আছে। যদিও আমি নিজেও আগে এমনটাই বলতাম।

এক ধরনের অস্থিরতা নিয়ে এই ধরনের রোগী দেখা শুরু করলাম। তখন ভেতর থেকে তাড়না বোধ করলাম। মনে আছে, প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মানসিকতা নিয়ে আমার প্রথম রোগী ছিলেন একজন ৪০/৪৫ বছরের বস্তির মহিলা। তার ব্রেস্ট ক্যান্সার। সেখানে ঘা হয়ে গিয়েছে। তার স্বামী একজন সবজি বিক্রেতা। তিনি শুনেছেন দুই তিন হাজার টাকা দিতে পারলে একটা ইনজেকশন দেয়া যায় যেটাতে তার স্ত্রীর কেমোর কাজ হবে। তিনি জানতে এলেন, এই টাকাটা আমরা দিতে পারি কিনা। আমরা তার স্ত্রীকে পরীক্ষা করে দেখলাম, তিনি ভালো হবেন না। কিন্তু তার স্বামীর মাথায় রয়েই গেল দুই তিন হাজার টাকা জোগাড় করতে পারলে তার স্ত্রী বেঁচে যেত! এখানে টাকা দেয়া ঠিক হবে কিনা সেটা নিয়ে আমাদের মধ্যে বিতর্ক ছিল। কিন্তু আমি টাকা দেয়ার পক্ষে ছিলাম এই জন্য যে, এটাও প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অংশ।

কিছুদিনের মধ্যে মহিলার রোগ বেড়ে গেল। আমরা বিনা পয়সায় তার ক্ষতিগ্রস্ত ব্রেস্ট ফেলে দিলাম। কিন্তু তার ক্যানসার রয়েই গেল। অপারেশনের পর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কী খাবেন? প্রথমে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, কিছু লাগবে না। কিন্তু পরে তিনি যে কথাটি বলেছিলেন সেটা এখনো আমার মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, ‘বাপের বাড়ি থ্যাইকা আহনের পরে মুরগির সালুন দিয়া ভাত খাই নাই। মাঝে মাঝে খাইতে মনে চায়।’

আমরা তাকে মুগরির তরকারি দিয়ে ভাত খাইয়ে ছিলাম। তিনি কিছু দিন পর মারা যান। এখানে আরেকটি ঘটনা ঘটেছে। এই মহিলার স্বামী কোমো দেয়ার জন্য আমাদের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছেন। কিন্তু তিনি সেই টাকা তাতে খরচ করেন নি। কারণ তার সংসারে ভাত রান্নার অবস্থা ছিল না। আমাদের এক সহকর্মী একদিন তার বাড়িতে গিয়ে দেখলেন তিনজনের পরিবারে মাত্র একজনের ভাত আছে। কারণ জানা গেল, ওই ভাতটুকু তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম গার্মেন্টস কর্মী মেয়ের জন্য।

এই উদাহরণ দিয়ে বোঝা যায়, এই ধরনের রোগীদের কতো রকম সমস্যা হতে পারে। এই প্রয়োজনের জন্য দোষারোপ করতে পারেন না।

এ লেভেল পাস করা একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে। তার ওভারিতে ক্যান্সার ছিল। তাকে হসপিটালে দেখতে গেলাম। আমি অনেক কথা বললাম, যখন চলে আসি তখন তার একটি কথা এখনো আমার মনে আছে। সে বললো, দুই বছর ধরে এই রোগটায় ভুগছি। কিন্তু আজ এই প্রথম নিজেকে আমার মানুষ বলে মনে হলো।

এ কথা বলার কারণ, আমি মনোযোগ দিয়ে তার সব কথা শুনেছি বলে।

প্রতিটি রোগীকে গুরুত্ব দিতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে

তার অংশগ্রহণ করাতে হবে। তার ওপর কিছু চাপিয়ে দেবেন না। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই রোগী বোকা। সহজ করে বোঝালে রোগী সব বোঝে। এসব করলে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যেমন সহজ হয় তেমনি রোগীও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। কারণ তার নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার সম্পূর্ণ তার।

এমন বহু রোগ আছে যা ভালো হবার নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান এদের ভালো করতে পারে না। এই রোগগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি যেগুলো ভালো না হলেও নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আরেক ধরনের রোগ আছে যেগুলোকে মরণঘাতী বলা যেতে পারে যেমন ক্যান্সার, এইডস, স্ট্রোক ইত্যাদি।

চিকিৎসকরা রোগ প্রতিরোধ কিংবা রোগ আরোগ্যে নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু এর বাইরে আরো একটি বড় জগত পড়ে থাকে। যে রোগগুলো ভালো হবে না এবং যার কোনো চিকিৎসা নেই সেই সব রোগীদের ক্ষেত্রে কী করণীয়। সেটা আমরা কতোটা ভাবি? এই মানুষদের সেবা ও যত্ন করাটাই হলো প্যালিয়েটিভ কেয়ার। কথাগুলো খুব ছোট এবং সহজ। কিন্তু আমরা কী কখনো ভাবি একজন মৃত্যু পথযাত্রী রোগীর কী সেবা কিংবা কী ধরনের যত্নের প্রয়োজন, কী ধরনের সাহায্য তিনি চান?

এই ধরনের রোগে আক্রান্ত রোগীদের চাহিদা সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

একজন মানুষের প্রথম চাহিদা তার শরীর সম্পর্কীত। এটা ঘা, শ্বাসকষ্ট, বমি, পেট ফুলে যাওয়াসহ নানান কিছু হতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে তার ব্যথা লাঘব করতে হবে। তার কষ্ট কমিয়ে আনতে হবে।

দ্বিতীয়ত মানুষটি যখন জেনে যাচ্ছেন তিনি আর বাঁচবেন না। তখন তিনি মানসিকভাবে অসহায় হয়ে পড়েন। এই মানুষটি তখন সঙ্গ চায়, দিক নির্দেশনা চায়, তার মনের কিছু কথা বলতে চায়। মানসিক এই চাহিদাটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এরপরে আপনি ভাবুন, এই লোকটিই হয়তো তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার পরিবারের কথাও ভাবতে হবে। এই সামাজিক বিষয়টি রোগীর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এই সবের পর, একজন মানুষ যখন জানেন তিনি অল্প সময়ের মধ্যে মারা যাচ্ছেন তখন তার মধ্যে এক ধরনের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও সংকট কাজ করে। তার মনে হতে পারে, কেন তিনি মারা যাবেন? এটা কী কোনো পাপের সাজা?

একজন মানুষের শেষ সময়ে তার পাশে থাকার অর্থ হলো এই চর্তুমাত্রিক বিষয়গুলো মাথায় রাখা। এছাড়া তার পরিবারের মানসিক ও আর্থ-সামাজিক বিষয়টি তার মৃত্যুর পরও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। এই সব মিলেই হলো প্যালিয়েটিভ কেয়ারের জায়গা।

কারো কাছে মনে হতে পারে, একজন মানুষকে কেন তিনি এই ধরনের সেবা দেবেন?

এই মানুষটি কিছুদিন আগেই আর দশজনের মতো সুস্থ মানুষ ছিলেন। রোগ নির্ণয় হওয়ার আগে সমাজের সব দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। হঠাৎ তিনি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এখন সুস্থ মানুষদের তার সেবা করা প্রয়োজন এই কারণে যে আমরা যে কোনো সময় ওই পাশে চলে যেতে পারি। আক্রান্ত হতে পারি। এবং সভ্য সমাজ ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যখনই একজন মানুষ সেই পর্যায়ে চলে যাবেন তখন বাকি সবাই রোগী ও তার পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

আমাদের দেশে কোনো বাড়িতে যখন নবজাতক আসে তখন আত্মীয় স্বজন, আশে পাশের মানুষ তাকে দেখতে আসেন। তার জন্য উপহার নিয়ে আসেন। মায়ের জন্য খাবার নিয়ে আসেন। এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ। এটা যদি নবজাতকের জন্য হয়, তবে যে মানুষটি সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তার পাশে কেন আসবেন না! আসলে আসেন। যখন একজন মানুষ মারা যান তখন পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, পরিচিত অপরিচিত অনেকেই আসেন। মৃতের বাড়িতে খাবার পাঠান। তাদের খোঁজ নেন। অর্থাৎ তারা ঠিকই কাজটি করেন। এটাও প্যালিয়েটিভের একটি জায়গা। এই কাজটিই কেন আরো আগে হবে না। রোগী মারা যাওয়ার আগে করা প্রয়োজন। অনেক মানুষের জন্য যখন আপনি কাজ করবেন তখন আপনার বিপদের সময় অনেকেই আপনার জন্য এগিয়ে আসবেন।

মানুষের বিদায়ের সময়টি যেন হয় সম্মান মমতাময় ও আনন্দের

বাংলাদেশে প্রতি মুহূর্তে ছয় লাখ মানুষ প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অন্তর্ভুক্ত। এই হসপিটালে মাত্র অল্প কয়েকজনকে আমরা সাপোর্ট দিতে পারি। কিন্তু ছয় লাখ মানুষের কমপক্ষে তিন জনের পরিবার যদি ধরি তবে অন্তত আঠারো লাখ মানুষের চাহিদা বুঝতে হবে।

বিশ্বের ২৬টি দেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ার একটি বিশেষায়িত বিষয় হিসাবে মাস্টার্স পর্যায়ে পড়নো হয়। ৫৪টি দেশে সার্ভিস হিসাবে বিবেচিত। বিশ্বের এমন ষোল হাজার সার্ভিস আছে। কানাডায় প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মন্ত্রী আছে। আমেরিকায়, বৃটেনসহ কিছু দেশে বিশেষায়িত বিষয় হিসাবে ধরা হয়। স্পেনের ক্যাটালনিয়া শহর, উগান্ডাসহ আরো কিছু দেশে সামাজিক আন্দোলন হিসাবে এর বিস্তার হয়েছে।

বিএসএমএমইউ-তে প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট খোলার জন্য ২০০৭ সালে সহকারী অধ্যাপক পদে থাকা অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম লিখিত প্রস্তাব করি। ভিসি তা গ্রহণ করেন। ছোট একটি অন্ধকার ঘরে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আমি প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি। ২০১১ সালে আমরা বড় স্পেস পাই এবং সে সময়ের রাষ্ট্রপতি এর উদ্বোধন করেন। এক সময় আমি একা ছিলাম। এখন আমরা হয়ে গিয়েছি।

প্রথম তিন মাসে মাত্র চোদ্দজনকে দেখি, সারা বছরে পঞ্চাশজন হবে। পরের বছর সাড়ে তিনশ রোগী। এভাবে নিয়মিত সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

এটার মানে কী? তার মানে ‘আর কিছু করার নেই’- এটা মেনে নিয়ে অনেকেই দূরে সরে আছেন। এই মানুষদের প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। সম্প্রতি আমরা প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ নামে একটি সোসাইটি রেজিস্ট্রি করেছি। যার মাধ্যমে যে কোনো উৎসাহী ব্যক্তি এই কাজে জড়িত হতে পারবেন।

সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ারে নিয়মিত রোগী আসেন। তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়। সখ্যতা হয়। কিন্তু একটা সময় এই সিটগুলো খালি হয়ে যায়। প্রথম দিকে বিষয়গুলো খুব আলোড়িত করতো। প্রতিটি ঘটনায় আবেগতাড়িত হয়ে পড়তাম। এখনো হই। এখনো মন খারাপ হয়। যুক্তি দিয়ে তখন মনকে বোঝাতে চেষ্ট করি। কারণ অতিরিক্ত আবেগ কাজ এগুতে দেয় না। আকাশের তারা জ্বলে। তারপর নিভে যায়। এমনি করে একেক জন চলে যাচ্ছেন। আমি তাদের যাওয়াটাকে হয়তো কিছুটা সহজ করছি। একদিন আমিও চলে যাবো। তখন হয়তো অন্য কেউ আমার যাওয়ার সমটাকে সহজ করে দেবেন!

ক্যাটেগরিঃ জীবনধারা, স্বাস্থ্য,

সাবক্যাটেগরিঃ আলাপন,

মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান

সম্পাদক, বিপরীত স্রোত। সাংবাদিক ও গবেষক। অ্যাসোসিয়েট ফেলো, রয়াল হিস্টোরিকাল সোসাইটি।

লকডাউনের পর্যায় পেরিয়ে এসেছি : ড. বিজন

ড. বিজন কুমার শীল বিস্তারিত

ইভ্যালি: প্রতারণার উপত্যকা

বিপরীত স্রোত প্রতিবেদন বিস্তারিত

করোনার জালে বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবন

ডা. আহমদ মরতুজা চৌধুরী বিস্তারিত

কোয়ারেন্টিন জীবনযাপন

যারিন মালিয়াত অদ্রিতা বিস্তারিত

শুভঙ্কর ফাঁকি দেন নি!

মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান বিস্তারিত

আজ রোদে গিয়েছেন তো ?

মুস্তাকিম আহমেদ বিস্তারিত

বিরোধী দলের উচিত ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনে উদ্যোগী হওয়া

সাংবাদিক শফিক রেহমানের পুরো বক.. বিস্তারিত

বৈশাখে ইলিশ নয়

উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ আ.. বিস্তারিত

সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবি

বাতিলযোগ্য সাইবার নিরাপত্তা আই.. বিস্তারিত